为深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习和在北京育英学校考察时的重要讲话精神,深刻认识在教育强国、科技强国、人才强国建设中肩负的光荣使命与重大责任,营造全方位、立体化、多层次、浸润式的尊师重教良好氛围,在第39个教师节来临前夕,学校特别策划推出“躬耕教坛 医大名师”系列专题报道,通过讲述温医大名师的故事,发挥名师的榜样力量,树立良好的师德师风,推动学校人才培养工作高质量内涵式发展。

本期推出的是3位国家教学名师。

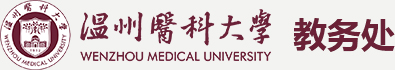

李校堃,温州医科大学校长,长江学者特聘教授,2019年当选为中国工程院院士。他致力于以成纤维细胞生长因子为代表的基因工程蛋白药物的基础研究,在国际上率先成功开发多种促组织损伤与再生修复新药。获国家科学技术进步奖一等奖、国家技术发明二等奖、全国优秀科技工作者、何梁何利基金科学与技术进步奖、光华工程科技奖、全国高校黄大年式教学团队等多项荣誉。

敢为人先,

解开“生长因子”之谜

“人受伤后为什么皮肤会自行愈合?”“壁虎断尾后为什么还能长出新尾巴?而且只长一条而非两条、三条?”这种儿时都会问到的自然现象,30多年前就激发起年轻的李校堃的科研探索欲望。他坚信:只要有水滴石穿的精神,任何揭示自然规律的研究,都可能会有造福人类的大发现。“在科学研究上,不存在什么冷门热门,重要的是做自己喜欢的探索,用钉钉子的精神、愚公移山的精神,保持足够的投入、足够的坚韧。”李校堃的这个理念贯穿着他几十年的科研之路。

李校堃聚焦以生长因子为代表的蛋白质药物基础理论研究与新药研发,首次发现并阐明了FGFs家族与代谢疾病相关机制,为代谢疾病的诊治提供了新的思路,并在国际上率先成功研发3个FGF一类新药,为我国重组基因药物的发展树立了典范,被广泛应用于烧、创伤和糖尿病下肢溃疡的治疗,服务超6500万临床患者,并列入国防战备用药及国家医保目录,拥有45项国家发明专利,FGF 制造规程和质量标准载入《中国药典》,形成国际创伤修复领域的“中国标准”。

潜心教改,

探索推广药学人才培养模式

作为一名饱含家国情怀、具有全球视野的科学家,在李校堃看来,药学领域正面临由仿制药为主向原创新药为主的战略转移。而我国药学人才的课程体系一直是以仿制药为核心的培养模式,与国家对创新药、做好药的战略需求相去甚远。

作为两个国家级一流本科专业建设点——药学和生物制药、国家精品资源共享课、国家级线上线下混合式一流课程《生物技术制药》负责人,他建立了浙江省生物医药产业学院和浙江省健康产业产教融合联盟。经过多年探索,构建了基于“大药学”理念的科教融合、医教融合、产教融合“三融合”的培养体系,率先提出以“创新药物研发链”为主线,始于医、行于研、导于学、投于产的医、研、学、产全链贯通、深度融合的生物制药创新人才培养模式,建立了创新药为核心的课程体系和实践体系,相关成果获国家级教学成果奖二等奖。团队培育出了国家级精品课程2门,省级一流课程13门。由高等教育出版社出版生物制药系列教材1套(15本),该系列教材被国内30余所高校采用。2022年,李校堃作为主任的教育部“生物制药专业虚拟教研室”获批,通过联合全国6个生物制药国家级一流本科专业建设点,突破院校和地域制约,共享集体智慧、共建教学资源,共促教学改革。目前,李校堃领衔的产学研医协同培养高水平药学人才的育人模式已经被国内30多所重点高校借鉴应用,对破解我国生物药物创新人才培养之困作出了贡献。

甘为人梯,

当好“铺路石”和领路人

“很多科学家的学术突破都是在青年时期产生的,要重视对年轻人的培养。”李校堃经常说,要为团队的年轻人提供良好的“土壤”和基础,给他们提供“跑道”、资金、机会,把青年教师推到教学、科研和育人第一线。在他的带领下,学生们逐渐挑起大梁,成为生物医药领域的骨干。李校堃和自己的博士生陈高帜的论文发表在国际顶级综合性学术期刊《Nature》,结束了相关领域三十年的争论,被《Nature》专评为里程碑式发现。在浙江省科学技术奖励大会现场,师徒齐获奖成为佳话——李校堃的学生黄志锋凭借“基于结构的细胞生长因子调控机制、分子改良及创新药物研究”项目,与导师同获2020年度浙江省自然科学奖一等奖。

榜样是最有力的引领,现在,李校堃培养的学生们交出了一份骄人的教学教研成绩单:获得国家“杰青”、国家“优青”等各类国家级人才称号24人次,承担了科技部重大专项、国家自然基金重点等一批国家级项目,牵头获教育部自然科学一等奖和浙江省自然科学一等奖,入选全国高校黄大年式教师团队、浙江省生物制药创新团队、浙江省药理学教学团队和教育部“长江学者”创新团队,涌现出浙江省师德标兵、浙江省“三育人”先进个人等一批骨干教师……

李校堃坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。他建立了学院“FGF树人大讲堂”“药苑∙朗读者”等特色思政品牌。尽管平时工作很忙,仍每学期坚持给师生讲思政课。他主持的《“工匠心、新药梦”科研育人体系构建与实践》项目入选教育部思政精品项目。所在团队获全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室和浙江省高校党建标杆院系。

知行合一,

让成果服务社会和群众

李校堃经常说,不能在“象牙塔”内闭门造车,必须勇于挑起担子,把技术成果转变为产业价值,让研究真正服务国家、服务社会。

近年来,在李校堃的带领下,团队整合集聚创新资源,不断加快创新链与产业链融合,助力地方经济转型发展。基于生长因子科研成果与地方政府共建的中国基因药谷,目前已引进华润医药、中生集团、国药集团等上市企业,正在朝着亿级生物医药产业集群和国际一流的蛋白药物研发与生产基地迈进,将成为助力地方产业转型和经济发展的新引擎。在浙江省实验室之一的瓯江实验室建设中,李校堃担任首席科学家,为浙江打造生命健康世界科创高地提供助力。

不仅如此,李校堃联合慈善组织发起“肤生工程”,带领学生和专家医疗队奔赴全国各地开展义诊活动,为深受创面问题困扰的弱势人群提供慈善救助服务,同时培养“造血型”创面修复人才,先后在青海玉树、西藏那曲、福建福鼎、陕西富平以及温州文成、泰顺等地建立了56个创面修复救助点,与40家志愿者义工组织合作建立公益救助网络,开展公益活动165次、手术及住院治疗160余次,累计捐款捐物460万元,总公益行程超10万公里,受益者达3万余人,获人民日报、新华社、央视新闻联播、光明日报、浙江日报等主流媒体关注报道。

瞿佳教授兼任北京大学医学部眼视光学院院长、眼视光学和视觉科学国家重点实验室主任、国家眼视光工程技术研究中心主任、国务院学位委员会临床医学学科评议组成员、教育部高等学校眼视光医学教育指导委员会主任委员、中国老年医学学会眼科学分会主任委员、中华医学会眼科学分会副主任委员。原温州医科大学校长(2002年5月-2015年10月),浙江省首届特级专家。

擅长师道,

为学生培养开辟广阔天空

瞿佳教授是中国眼视光学的学术带头人,尤其在眼科临床和基础研究、近视的发生机制和临床干预研究、眼科遗传病研究等方面处于国内领先水平。先后承担国家重大基础研究计划(973项目首席科学家)、国家自然科学基金重大项目等百余项研究工作。发表SCI论文近300篇,授权发明专利近50项,出版教材及专著数十部。曾获中华医学科技奖一等奖、国家科技进步二等奖2项,获何梁何利奖和谈家桢奖。连续多年入选爱思唯尔中国高被引学者(临床医学)榜单。创建并主编《Eye & Vision》、《中华眼视光学与视觉科学杂志》和《医学参考报眼科频道》。主编眼视光学规划教材(国家规划教材共21本,共出三版),主编《眼科学》教科书(为国家规划教材、国家精品课程等)获全国首届优秀教材奖。

瞿佳教授从事临床、教学工作30余年,是我国眼视光学高等教育的主要开创者,他将传统的眼科与现代视光学相整合创建眼视光学专业,并将温州医科大学建设成具有国内最完善眼视光学高等教育体系的院校,人才培养成果三次获得国家级教学成果二等奖,得到国际界高度肯定和赞誉。他领衔的眼视光学院教学团队入选教育部首批全国高校黄大年式教师团队。

瞿佳教授获得国家教学名师、全国模范教师、全国优秀医院院长、卫生部有突出贡献中青年专家等称号;并获亚太眼科学会和中华眼科学会特殊贡献奖、杰出贡献奖等。虽然他身兼数十个头衔,但他常说自己本色是教师,只有“老师”一职亲切而永恒,所以最喜欢大家叫他“瞿老师”。

德高为范,

学生心中的慈父严师

瞿老师始终用自己的一言一行影响学生,在学生眼中他像一位慈父。他认为为人处事不能处处有我,团队精神十分重要,要甘于当配角,勇于做绿叶,要点燃心中的灯,照亮周围的人,学会低调做人。他还用自己当过工人、当过代课教师的经历,激励大家要志存高远不服输、耐得寂寞不消沉、经住失败不气馁。“人的一生当中关键要把握好自己,抱住一个信念,不断进取。虽然我们不知道以后会怎么样,但一定会有发展。”瞿老师用自身成长经历予以佐证如是说。

多年来,瞿老师坚持每天早上7点出门,晚上12点以后回家。在学科建设和平台建设方面,主持制定了眼视光学本科建设规划,通过调研和多次修改,撰写相关规划教材;在平台建设方面,他牺牲了大量休息时间,主持眼视光学和视觉科学国家重点实验室、国家眼视光工程技术研究中心、卫生部视光学研究中心、卫生部视觉科学研究重点实验室等项目的申报并成功获批,为眼视光学科高水平平台建设作出了卓越贡献。

博采众长,

力求三尺讲台写辉煌

30余年来,瞿老师孜孜以求,努力追逐国内外科学最前沿的知识,在眼视光领域积累了扎实宽广的知识,构建起富丽弘广的学识殿堂,在一个较高的平台上,带领着学生们登堂入室。他坚持教学与科研并重,从未间断为本科生上基础课。他的教学方法灵活多样,常将生动的案例融入到课堂教学中,注重启发和互动式教学,极富思想性和启发性,课堂气氛活跃。

教育生涯的三十多年里,瞿老师默默耕耘在三尺杏坛上,挥汗拼搏在万亩学林中,扎扎实实,兢兢业业,对学生深情,对教育投入,对社会奉献,融爱于行,润物无声,闪耀着人民教师师德的夺目光辉。

吕帆,我国眼视光学科主要创始人之一,国家眼部疾病临床医学研究中心主任,眼科学和视觉科学医学博士、教授、博导。全国“五一”劳动奖章、全国“三八”红旗手获得者、卫生部有突出贡献中青年专家、全国人大代表。带领团队先后获得国家级教学团队、全国教育系统先进集体、全国杰出专业技术先进集体等荣誉。

敢为人先,

开创眼视光教育体系

发展是硬道理,创新是生命力。吕帆是中国眼视光医学专业和眼视光学高等教育体系的主要创建者之一,她站在国际前沿并争取世界同盟的支持,在国际上首次将“眼科学”与“视光学”有机整合,创建了中国眼视光医学专业。在她的带领下,她所在的温州医科大学已成为我国眼视光高等教育的引领者,已建立涵盖院校教育、毕业后教育、继续医学教育在内的全链条、全方位人才培养体系,成为我国层次最高的医教研一体化的眼视光学高等教育机构,近四千名毕业生活跃在全国乃至全球的眼科和视觉科学领域。

专业引领,

杏坛育人“立地顶天”

该为国家培养怎样的医学生?吕帆教授从经历者到实践者,她一直在思考,在探索。她以全球视野,以尊重生命为品格依托,以百姓健康为责任担当,践行作为人民教师的初心和使命,在主管教学时提出“立地顶天”“两有两能”的人才培养模式,并积极探索建立面向农村基层的全科医学人才培养模式。“立地”就是脚踏实地,实实在在掌握服务百姓的知识和能力;“顶天”,就是学科成就上在全国甚至全球造成影响力。“两有两能”是指要培养“有情怀、有自信、能做事、能创新”的医学生。

她不仅自己勤于治学,精益求精,还言传身教带领学生一起永攀科学高峰,办公室的灯经常到凌晨还亮着。2008级眼视光七年制学生陈航,因为发现视觉训练在儿童弱视治疗中的重要作用,她就支持他组建研发团队着手研发弱视治疗设备。经过3年研究,这支被称为“柯来视”的团队成功研发便携式弱视治疗仪,大大提高了弱视儿童患者的依从性和治疗效果。团队获得国家发明专利5项,获第十二届大学生“挑战杯”全国课外学术科技作品竞赛特等奖等系列国内外大赛的佳绩。陈航在接受采访时说:“在我们的研发过程中,几次陷入困境,如果没有吕老师的悉心指导和经费支持,我们的项目就不可能取得成功。”她的另一名研究生滕植鑫,在她指导下瞄准量大面广的常见眼病和视功能疾患,开展了县乡域分级诊疗平台和眼科成像检查设备研发。滕植鑫说:“因为发现一些孩子和老人因为各种眼疾致盲,而这原本是可以通过筛查早期发现并治疗的。在吕老师的鼓励和支持下,我们才开展了这项专为基层研发的性价比高、操作简单、精准筛查的眼病筛查设备研发。”项目成果已在浙江乐清市、平阳县等地落地应用。

春风化雨,

以德育人彰显温度

创新思维,潜心教改。在她看来,好奇心是学生学习和职业发展的重要能力。为了激发学生的“好奇心”,她一直坚持以创新的思维进行课堂改革,不停更新自己的教学技能,积极引导学生自主学习。从教从医伊始,吕帆便指导学生写英文教案、英文病历。她是学校第一批实施双语教学、PBL教学、混合式教学和翻转课堂的教师,最早运用astound(可插入视频、动画、图片)软件开展教学设计。在她的课堂上,学生实现了由“写教案”向“写学案”的转变,由“先教后学”向“先学后教”的转变,由“课后落实”到“当堂落实”的转变。她主讲的《角膜接触镜学》专业课,采用沉浸式、情景式教学形式,在临床思维训练中引导学生思考医患关系与医学伦理,并将“医患沟通”纳入实验操作要求,该课程已认定为首批国家级一流本科课程。

培养一名医学生,不仅仅是传授医学技能,更需要培养他们的仁爱之心和攻坚克难的意志。由吕帆教授主导的川藏青高原“光明行”活动至今已经举办了12年,为身患眼病的贫困百姓送去光明,也开启在艰难困苦中磨炼意志的高原思政课堂。足迹遍布5个省17个贫困县,累计开展全身及眼科体检3万余人次,帮助9000余人重见光明。该项目也得到了《光明日报》、新华网、《健康报》等国家主流媒体的专题报道,先后获评教育部高校思想政治工作精品项目、第十一届“中华慈善奖”,专题片获得“讲好中国故事”中国创意传播大赛一等奖等等。

她是学生们心中的最美“导师”。名师出高徒,受她影响,如今,吕帆教授培养的医学人才已成为国内外多家医院、医学院校、科研院所的骨干,真正是“桃李满天下”。